上博簡逸詩《草茅之間》研讀

《草茅之間》原計劃將收錄於《上海博物館藏戰國楚竹書(十一)》(即「零簡」冊),但因故擱置,其整理者曹錦炎先生因此將其提前發表於《簡帛》第十八輯上,原題作《卉茅之外》。本文對此詩進行精細臨摹,並收集整理諸家註解。

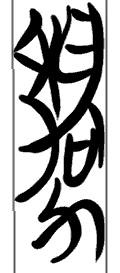

封面圖中右部的彩色圖片系通過摹本復原的效果圖,非真實圖版,請注意。

以下提及學者觀點,均略去「先生」「女士」等尊稱,逕錄其名。

上海博物館並未公開發佈彩色圖版,目前僅有一張黑白圖版的掃描件見於曹錦炎文中。董珊發佈了一份電子摹本,但其中存在許多誤摹、漏摹。

本篇共三支簡,其中簡㈠殘其上端、簡㈢殘其下端,簡㈡完好。

圖版並非原簡照片,而是經過了多重轉印,圖像質量不佳,簡緣判斷難度較大。簡㈢現存部分的中部墨跡亦有斑駁。

經過諸學者仔細審視和論證,已基本明確了全文的字形,本文依據這些論述,對全簡進行了重新摹寫隸定。

逐字的摹寫隸定見下「展開查看」中,完整的摹本放置在文末。

相信以後上博簡公佈彩色高清圖版後,字形識別的困難會迎刃而解。

逐字隸定

展開查看…

| 原簡 | 摹本 | 隸定 |

|---|---|---|

| 簡㈠ | ||

|  | 無 |

|  | ‹𱒑› |

|  | 敢 |

|  | ‹𦖞› |

|  | 下 |

|  | 事 |

|  | ‹𫹵› |

|  | ‹𣌭› |

|  | 之 |

|  | ‹𰙬› |

|  | 反 |

|  | ‹𫊟› |

|  | 㠯 |

|  | 厇 |

|  | 文 |

|  | 人 |

|  | 之 |

|  | ‹𣶒› |

|  | 思 |

|  | 卉 |

|  | 茅 |

|  | 之 |

|  | 外 |

|  | ‹⿺辶殳› |

|  | 敢 |

|  | 氶 |

| 簡㈡ | ||

|  | 行 |

|  | 矦 |

|  | 䏦 |

|  | ‹⿱宀厇› |

|  | 賽 |

|  | ‹𱙁› |

|  | 能 |

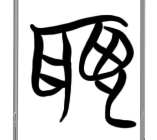

|  | 聰 |

|  | 明 |

|  | 舊 |

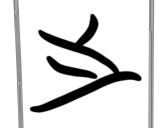

|  | 立 |

|  | 不 |

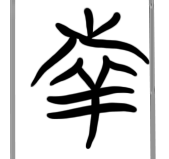

|  | 拳 |

|  | 昔 |

|  | 足 |

|  | 安 |

|  | ‹𭔕› |

|  | 多 |

|  | ‹𫳝› |

|  | ‹𪟊› |

|  | 情 |

|  | 民 |

|  | 古 |

|  | 弗 |

|  | 敬 |

|  | 皇 |

|  | 句 |

|  | 又 |

|  | 命 |

|  | 幾 |

|  | 敢 |

|  | 巟 |

|  | ‹𫩞› |

|  | 敬 |

|  | 戒 |

|  | 㠯 |

|  | ‹𠱾› |

|  | 榦 |

|  | ‹𬓂› |

|  | 亓 |

|  | 若 |

|  | ‹𪪋› |

|  | 血 |

|  | ‹𰟅› |

|  | 不 |

|  | 迵 |

|  | 䈞 |

| 簡㈢ | ||

|  | 能 |

|  | 飤 |

|  | 之 |

|  | 敢 |

|  | ‹⿰申戈› |

|  | 純 |

|  | ‹𰇶› |

|  | 不 |

|  | 智 |

|  | 亓 |

|  | 若 |

|  | ‹𪪋› |

|  | 南 |

|  | 又 |

|  | 嘉 |

|  | 卉 |

|  | 生 |

|  | 於 |

|  | ‹𰖲› |

|  | 之 |

|  | 宫 |

|  | 矣 |

簡文整理

紀簡文如下:

㈠ 〼無‹𱒑›敢‹𦖞›下事‹𫹵›‹𣌭›之‹𰙬›反‹𫊟›㠯厇文人之‹𣶒›思卉茅之外‹⿺辶殳›敢氶

㈡ 行矦䏦‹⿱宀厇›賽‹𱙁›能聰明舊立不拳昔足安‹𭔕›多‹𫳝›‹𪟊›情民古弗敬皇句又命幾敢巟‹𫩞›敬戒㠯‹𠱾›榦‹𬓂›亓若‹𪪋›血‹𰟅›不迵䈞

㈢ 能飤之敢‹⿰申戈›純‹𰇶›不智亓若‹𪪋›南又嘉卉生於‹𰖲›之宫矣〼

根據墨丁間隔和押韻情況,這三支簡的內容應當分爲三部分:

第一部分似乎是散文:

……無‹𱒑›,敢‹𦖞›下事,‹𫹵›‹𣌭›之‹𰙬›反,‹𫊟›㠯厇文人之‹𣶒›思。

第二部分爲詩歌:

卉茅之外,‹⿺辶殳›敢氶行。矦䏦‹⿱宀厇›賽,‹𱙁›能聰明。

舊立不拳,昔足安‹𭔕›。多‹𫳝›‹𪟊›情,民古弗敬。

皇句又命,幾敢巟‹𫩞›。敬戒㠯‹𠱾›,榦‹𬓂›亓若‹𪪋›。

血‹𰟅›不迵,䈞能飤之。敢‹⿰申戈›純‹𰇶›,不智亓若‹𪪋›。

第三部分似乎是詩歌:

南又嘉卉,生於‹𰖲›之宫矣。……

簡文釋讀

簡文第二部分「草茅之間」

卉茅之外,‹⿺辶殳›敢氶行。

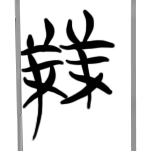

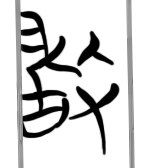

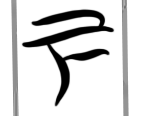

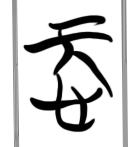

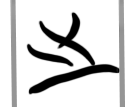

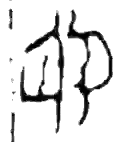

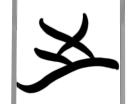

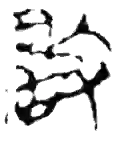

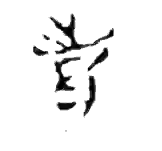

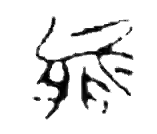

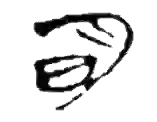

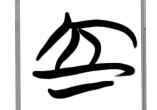

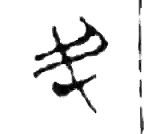

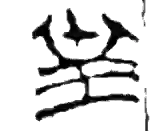

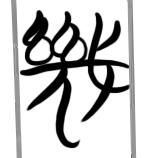

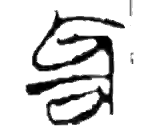

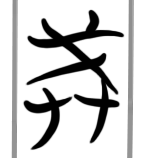

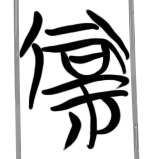

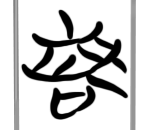

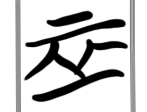

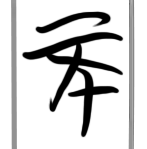

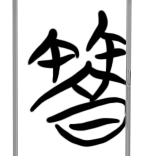

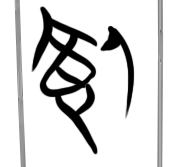

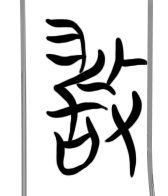

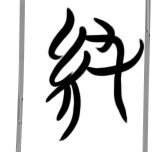

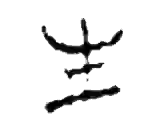

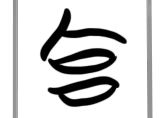

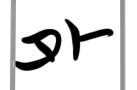

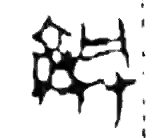

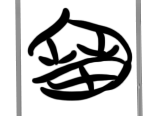

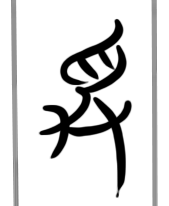

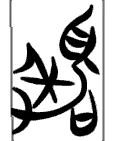

原簡該句首字作「 」,按形隸定爲「芔/卉」。

」,按形隸定爲「芔/卉」。

讀如字作「卉」有商榷之處:

- 《說文・艸部》:「卉,草之總名也。」毛亨注《詩・出車》:「卉,草也。」劉逵注《文選・吳都賦》:「卉,百草總名,楚人語也。」這些給「卉」字標了釋義,就是「草」。

- 上博二《子羔》:「堯之取舜也,從諸卉茅之中。」但慮及《戰國策・趙策四・馮忌請見趙王》「昔者堯見舜於草茅之中」;《尸子》「堯聞其賢,征之草茅之中」;郭店簡《唐虞之道》「舜居於茅=之中而不憂」,字作「茅」附加合文符,讀作「艸茅(草茅)」;以上這些傳世和出土文獻所見辭例均爲「草茅」,則《子羔》之「卉茅」與「草茅」關係密切。

- 古文字構形往往有「單複無別」的特性。楚簡之讀爲 {草} 之字形有「屮」「艸」「芔」「茻」諸形。上博二《子羔》用「㝒‹𰌹›」記錄人名「瞽瞍」,後一字聲旁爲「卉」。上古音「草 *tsʰûʔ」「瞍/叟 *s[û]ʔ」,聲紐同組。這對我們將「卉」讀爲「草」都是相當有力的支持。

由此我們可以推斷:「卉」是楚人記錄 {草} 時的異體。可以據此修正傳世及出土文獻中的一些釋讀不足。「卉茅」讀爲「草茅」。

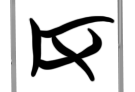

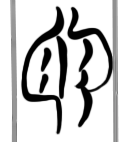

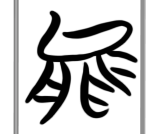

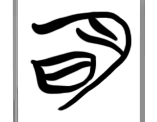

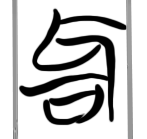

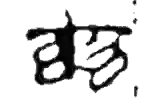

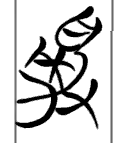

第四字作「 」,按形隸定爲「外」。

」,按形隸定爲「外」。

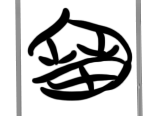

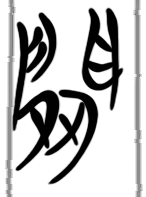

楚簡中的「間」字常寫作「 」,下部亦常作「外」,合於《說文》「閒」古文「

」,下部亦常作「外」,合於《說文》「閒」古文「 」,我在《上博簡逸詩《交交鳴烏󠄁》研讀》中有所引論。此外,上博簡《子道餓》「宋衛之間」,郭店簡《老子甲》「天地之間」,其「間」字均作「‹𱘦›」,省略了其形旁「門」。上文提到的「草茅」辭例多作「草茅之中」,「之中」「之間」文意相通。所以該句的「外」可以讀爲「間」。

」,我在《上博簡逸詩《交交鳴烏󠄁》研讀》中有所引論。此外,上博簡《子道餓》「宋衛之間」,郭店簡《老子甲》「天地之間」,其「間」字均作「‹𱘦›」,省略了其形旁「門」。上文提到的「草茅」辭例多作「草茅之中」,「之中」「之間」文意相通。所以該句的「外」可以讀爲「間」。

「草茅」意爲「野外,草野,民間」。見《儀禮・士相見禮》「在野則曰草茅之臣。」

「草茅之間」,當即指「在民間,身處環境惡劣之處」。

曹錦炎讀「外」如字,將「草茅之外」譯作「除了在野未出仕之人之外;位於朝廷的人」,且備一說。

程浩讀「外 *WAT」爲「劊 *kôth > *kwâθ」,義「割」,將首句譯作「翦除茅草」。「草茅之劊」文句乖戾,不從。

董珊認爲「草茅」指「田野之農事」,且備一說。

「‹⿺辶殳›」字即「役」字異體,前者多一「止」部件。清華簡《耆夜》「‹⿺辶殳›車其行」對應今本《詩・蟋蟀》「役車其休」。

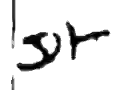

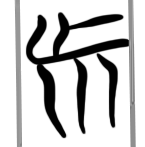

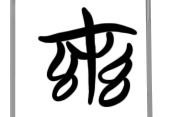

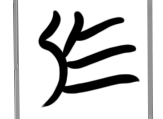

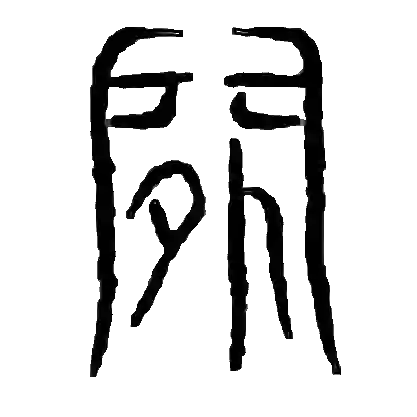

「氶」即「承」字,小篆「‹#承›」比楚簡「 」多一「手」部件。

」多一「手」部件。

曹錦炎、董珊、孟蓬生均釋「役」爲「國事,勞役」。

孟蓬生疑此句猶言「敢承行役」,認爲此二句可譯作「我身處民間,豈敢承行王事?」字面意思是對國事的不滿,猶「不在其位不謀其政」。他認爲這是「一句牢騷話」,因爲後文論及國事的部分很多。

李發認訓「敢」爲「冒昧」,認爲此句意爲「冒昧諷諫,承行王事」。

董珊認爲此句的主旨是「國家勞役之事」應在非農忙時節才可「承農事而施行」,意在「以農事爲本」,且備一說。

李桂森、劉洪濤讀「承」爲「乘」,讀「役」爲「翳」,後者即《鄭伯克段於鄢》中的「爾有母遺,翳我獨無」,作爲句首的發語辭,起增強語氣或構成反問的作用。他將此二句譯爲「身處草茅之中,又怎麽敢乘車及行走呢?」認爲「用環境惡劣使人無法通行,比喻士進之路壅蔽,賢才得不到任用」。

按,「役 *wek」「翳 *î(h)」錫脂兩部通假不便,但慮及這類語氣詞往往多變,難以捉摸通假情況,故暫按下不表。

矦䏦‹⿱宀厇›賽,‹𱙁›能聰明。

「䏦」即「舌頭」 之「舌」字,此處添「肉」旁表意。字亦見於郭店簡《語叢四》、上博簡《周易》《用曰》等。

「矦舌」讀爲「喉舌」,沒有問題。

「‹⿱宀厇›」字以「厇/㡯」爲聲符,楚簡常以後者記錄「*TA(K)」聲之字,如清華簡《尹至》用爲「度 *dâh」、上博簡《曹沬之陳》用爲「徒 *dâ」等等。

「‹⿱宀厇›賽 *TA(K) SƏK」可讀爲「堵塞 *tâʔ sə̂k」。依孟蓬生的意見,按先秦用字習慣,讀爲「杜塞 *dâʔ sə̂k」。「杜」即「杜絕」之「杜」,表「阻礙、堵塞」。

「‹𱙁›」字或隸作「‹[u5b89-itaiji-004]›」,即「安」字的下半部分。可讀爲「安」或「焉」,此處爲疑問副詞「怎麼」。

「聰明」,即「耳聰目明;明察事理」之義。

曹錦炎認爲「喉舌」意指「喉舌之官」(諍臣),因此此二句意爲「喉舌堵塞,影響心智,因此上下不明」。他認爲此二句表面上在「指責出納之言全被阻擋(冢宰大臣擅權)」,實際上也不排除批評暗喻君王不明事理。

孟蓬生認爲「喉舌杜塞」的主語是「百姓」,「焉能聰明」的主語是「君主」。他譯作「百姓的喉舌(言路)如果被堵塞,君主怎麼能夠做到耳聰目明呢?」

李發認爲此句意在勸諫當政者「廣開喉舌,方能耳聰目明,利於決策」。

董珊將此二句譯作「只有不講話,才能專心去聽與看,即耳聰目明。」他認爲此句意指「聽諫言多觀察,少發命令」。

按,董珊將「‹𱙁›」讀爲「安定,安心」之「安」,這樣的「安能」辭例似乎比較罕見,相比之下表疑問的「安/焉能」就十分常見了。且「喉舌堵塞」和「(君主)不講話,少發命令」的用辭尊卑習慣似乎聯繫並不緊密,君主慎言似乎不宜以「堵塞」來形容。

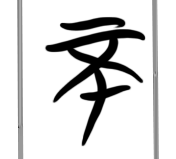

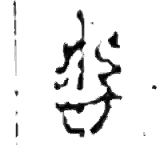

舊立不拳,昔足安‹𭔕›。

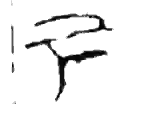

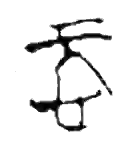

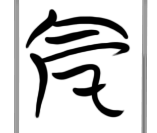

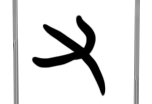

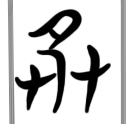

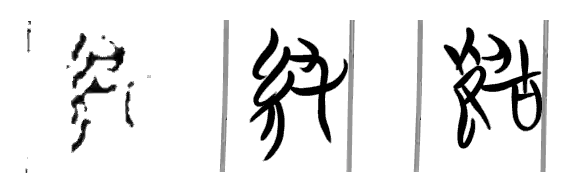

第四字,圖版「 」模糊不清,左半部分難以明察,只能確定右半是聲符「龹 *KON」。或根據殘存筆畫猜測爲「手」旁,筆者摹作「

」模糊不清,左半部分難以明察,只能確定右半是聲符「龹 *KON」。或根據殘存筆畫猜測爲「手」旁,筆者摹作「 」,隸作「‹⿰扌龹›」或「拳」,這裏姑採這種觀點。

」,隸作「‹⿰扌龹›」或「拳」,這裏姑採這種觀點。

此句只有「昔」讀爲「措」是比較確定的。「措/錯」,就是「放置」的意思。

曹錦炎讀「舊」如字,讀「立」爲「位」;以「‹⿰扌龹›」爲「捲」簡寫,引用《國語》「有捲勇〔一曰:捲,收也〕」,釋之爲「收」。認爲「‹𭔕›」爲「奠」繁化,意爲「置祭品」。讀「安」爲「焉」。他將這兩句譯爲:「宗廟中舊的祖先神位不收去,新增的神位將置足何處去祭奠他們呢?」

胡寧、丁宇讀「舊」爲「久」,其餘與曹錦炎同。他們將這兩句譯爲「站在安穩的地方就能站得久」,意指「政權有牢靠的根基纔能長久」。

李桂森、劉洪濤讀「舊」如字,讀「立」爲「位」,認爲「舊位」指「故舊之臣或故舊之人」。讀「拳」爲「眷」,讀「‹𭔕›」爲「寘」(筆者按:此讀可歸入「陰陽對轉」)。他認爲上句是講「不行善政,遺弃故舊」,下句是講「所造成的惡果,人民放腳將要往哪裏放,即民無所措手足」。

李發將「舊位」「安‹𭔕›(奠)」均讀如字,認爲此二句意在勸諫當政者「重視祀典,方能不失『天地之心』,國家方能長治久安」。

董珊讀「舊」爲「久」,讀「立」如字,讀「拳」爲「倦」,讀「安‹𭔕›」爲「安定」。他將這兩句譯爲:「之所以長久站立而不疲倦,是因爲足趾有安定的位置。」認爲此二句意指「不在其位則不謀其政」。

程浩的觀點與董珊相同。他認爲此句「昔足安‹𭔕›」之「 」與前一句「‹𱙁›能聰明」之「

」與前一句「‹𱙁›能聰明」之「 」字形不同,「或許說明兩種形體在本篇中有明確的分工」,因此將前一字「‹𱙁›」讀為「焉」,而「安」讀如字。他將這兩句譯爲:「只有長久站立不感到疲倦,才能安身立命。」

」字形不同,「或許說明兩種形體在本篇中有明確的分工」,因此將前一字「‹𱙁›」讀為「焉」,而「安」讀如字。他將這兩句譯爲:「只有長久站立不感到疲倦,才能安身立命。」

何義軍觀點與程浩相同。他將這兩句譯爲:「王公貴族長久地處在其工作位置上而不感到倦怠,普通民衆纔會安放好腳而安定下來。」

蔡偉「舊」爲「久」,讀「立」如字,讀「拳」爲「倦」,將「安」看作疑問副詞;而「‹𭔕›」仍讀爲「奠」,改釋爲「措置、放置」,以「昔(措)」「‹𭔕›(奠)」爲同義複詞。他將這兩句譯爲:「久立不倦,將如何置足?(腳怎麽放?)」

孟蓬生讀「舊」爲「久」,讀「立」如字,讀「‹𭔕›」爲「定」。他將「安」讀爲「焉」,視作表示順承的副詞,用同「乃」。將「拳」讀爲「蜷曲/拳曲」之「蜷/拳」。他將這兩句譯爲:「久立而不攣縮,腿腳纔能夠站得穩。」

本節通假整理:

| 原字 | 聲域 | 讀作1 | 讀作2 | 讀作3 | 讀作4 |

|---|---|---|---|---|---|

| 舊 | 舊 *WƏ | 舊 *ɡwəh | 久 *kwəʔ | ||

| 立 | 立 *RƏP | 立 *rəp | 位 *wrəθ | ||

| 拳 | 龹 *KON | 捲 *kronʔ | 倦 *ɡronh | 眷 *kronh | 蜷拳 *ɡron |

| 昔 | 昔 *TSAK | 措 *tsʰâh | |||

| ‹𭔕› | 奠 *TI/EŊ | 奠 *dîŋh | 定 *dêŋh | 寘 *teh |

多‹𫳝›‹𪟊›情,民古弗敬。

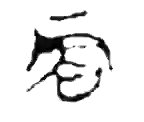

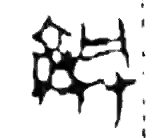

第二字「 」其部首或認作「广」,隸作「庿」,即《說文》「廟」字古文「‹#庿›」。楚簡多有此形,見上博簡《孔子詩論》「宗廟之禮」「宗廟之敬」等;《平王問鄭壽》《天子建州》所見「‹𫵖›‹𫳝›」一詞,疑亦當認作「宗廟」。楚簡亦有讀爲「貌」者,見郭店簡《性自命出》「貌谷壯而毋厲」。

」其部首或認作「广」,隸作「庿」,即《說文》「廟」字古文「‹#庿›」。楚簡多有此形,見上博簡《孔子詩論》「宗廟之禮」「宗廟之敬」等;《平王問鄭壽》《天子建州》所見「‹𫵖›‹𫳝›」一詞,疑亦當認作「宗廟」。楚簡亦有讀爲「貌」者,見郭店簡《性自命出》「貌谷壯而毋厲」。

參見:「廟庿 *mrauh」「貌 *mrâuh」

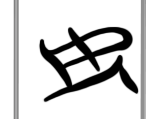

第三字「 」隸作「‹𪟊›」或「‹⿲𰀪頁⺀›」,即「寡」字,見郭店簡《老子甲》「少私寡慾」等。

」隸作「‹𪟊›」或「‹⿲𰀪頁⺀›」,即「寡」字,見郭店簡《老子甲》「少私寡慾」等。

「古」字讀爲「故」,見郭店簡《老子甲》「聖人無爲,故無敗」,上博簡《子羔》「何故以得爲帝」等。

曹錦炎讀「庿」如字,認爲「多廟寡情」意指「廟的數量增多即『多廟』現象的産生,必然會導致『寡情』即分散或減少祭祀者之間的情義」,「不排除簡文的作者是對這種禮制的一種批評意見」。

程浩同意曹錦炎的釋讀,認爲此句指「淫祀無度的行爲」。

李發認爲此二句意指「不要形式的奢侈,而要祭祀時內心的真情,方能得到虔敬的民心」。

蔡偉首先指出此處的「‹𫳝›」當讀作「貌」。他引《史記・禮書》「文貌繁,情欲省,禮之隆也;文貌省,情欲繁,禮之殺也」等進行佐證。

李桂森、劉洪濤、董珊、胡寧、丁宇、何義軍均同意此意見。

「多貌寡情」意指統治者重外表形式、輕內在情實之作風。有此作風,就有下一句的「民故弗敬」。

皇句又命,幾敢巟‹𫩞›。

「句(丩/口 *KO)」讀爲「后 *ɡ(r)ôʔ」。清華簡《赤鵠之集湯之屋》中用來稱呼「夏后」(桀)的「后」均作「句」。

「皇后」,即君主。董珊認爲此處「皇后」之命指「天命」。李發認同董説。

「又」讀爲「有」,古文字習見字形。

「幾」讀爲「豈」,見上博簡《李頌》「豈不皆生,則不同兮」,《競建內之》「豈不二子之憂哉」,表反詰之語氣。

「巟」讀爲「荒」,見上博簡《三德》「四荒之内」等。

「‹𫩞›」此處讀爲「怠」。

「荒怠」,見《書・泰誓下》「今商王受狎侮五常,荒怠弗敬」,《禮記・曲禮上》「毋淫視,毋怠荒」,意即荒廢、懈怠、懶散等。

敬戒㠯‹𠱾›,榦‹𬓂›亓若‹𪪋›。

「‹𠱾›」字或以爲「寺」之繁化字(周策《古文字譜系疏證》),在「止 *TƏ」聲域內,楚簡中有如下用例:

- 讀爲「詩 *stə」:郭店簡《六德》「觀諸詩書」,上博簡《民之父母》「將可教《詩》矣」

- 讀爲「待 *də̂ʔ」:上博簡《從政》「以待名之至也」,《莊王既成》「以待四鄰之賓客」

- 讀爲「持 *drə」:上博簡《從政》「持善不厭」,《陳公治兵》「持八鼓五稱」

- 讀爲「時 *də」:上博簡《李頌》「俟時而作兮」,《從政》「虐命無時」

- 讀爲「侍 *dəh」:上博簡《君子爲禮》「顏淵侍於夫子」

- 讀爲「志 *təh」:郭店簡《五行》「謂之志士」(此例或讀爲「時」)

曹錦炎讀爲「待」,以連上句「豈敢荒怠」,與《荀子・大略》「敬戒無怠」句對看。

蔡偉讀爲「持」,訓爲「保守」,引宋人孫應時《元日自警》詩「敬戒以自持」。胡寧、丁宇、李桂森、何義軍、李發從此讀。

程浩讀爲「時」,以此句爲「敬戒天時」。董珊認同此讀,但以其義爲「按時(祭天之時)」。孟蓬生從此讀。

下句首字「 」,舊多隸作「‹⿰木⿸𭤨旱›」。今從劉洪濤的考證,糾正爲「榦」。簡文字形排除左邊「木」部分後即爲其聲旁「倝 *KAN」。

」,舊多隸作「‹⿰木⿸𭤨旱›」。今從劉洪濤的考證,糾正爲「榦」。簡文字形排除左邊「木」部分後即爲其聲旁「倝 *KAN」。

「榦常」見上博簡《三德》「邦失榦常,小邦則殘,大邦過傷」,此處字形作「倝」。

曹錦炎讀「榦」如字(榦/幹 *kâlh),訓爲「根本」。李桂森訓「榦常」爲「最根本之法」。蔡偉、胡寧、丁宇從此説。

孟蓬生疑《三德》中的「榦常」應讀爲「憲常」,此篇亦讀如是。程浩、董珊從之,讀「榦」爲「憲 *halh」,認爲「憲常」指「天常」。

「亓」即「其」字。

「‹𪪋›」字楚簡中或作上「才」下「‹𢆶›」,「才/絲 *TSƏ」聲。楚簡中常讀爲「茲 *tsə」「哉 *tsə̂」,也有讀爲「字 *dzəh」「葸 *səʔ」「災 *tsə̂」的。

曹錦炎訓「若」爲本義「順」,讀「‹𪪋›」爲「哉」。

蔡偉訓「若」爲「如」,讀「‹𪪋›」爲「茲」。「若茲」,即「如此」。程浩、董珊從此讀。

血‹𰟅›不迵,䈞能飤之。

「‹𰟅›(既 *KƏT)」同「氣 *kʰəθ」字,見《金石文字辨異》及諸傳抄古文等,楚簡多有此形;《說文》「氣 *həθ」或體「‹#䊠›」倣此。

「䈞」「飤」爲楚簡寫「孰」「食」的常用形。前者下從「竹 *TUK」聲或從「孰 *duk」省聲。

「迵」,在「同 *LOŊ」聲域內,楚簡中有如下用例:

- 讀爲「通 *l̥ôŋ」:上博簡《容成氏》「禹乃通伊洛」等,此讀使用廣泛

- 讀爲「同 *lôŋ」:郭店簡《老子甲》「和其光(廣?),同其塵(軫?)」

- 讀爲「踴 *loŋʔ」:郭店簡《語叢三》「踴,哀也;三踴,文也」

- 讀爲「恫 *l̥ôŋ」:清華簡《說命下》「天恫瘝小民」

曹錦炎讀「迵」爲「通」,訓「血氣不通」爲「血液和氣息不貫通」。

胡寧、丁宇同意此讀,將其含義從「一個病理現象」引申爲「國家禮樂政教之不行」,而「孰能食之」意指這樣的國家「誰也不能讓它富強」。

董珊改讀「迵」爲「同」。他認爲「孰能食之」講的是「人對鬼神祭祀,鬼神食用祭品」。將此二句解爲「非其族類則血氣不同,鬼神無法歆享祭品」,認爲句意是說「不祭祀族外的鬼神,不淫祀」。

李發同意此讀,但認爲此二句指的是「『血氣』『飲食』的相同,族屬才相同,禮樂才相同」,認爲其主要強調「同心方能同德」的民族責任感。

敢‹⿰申戈›純‹𰇶›,不智亓若‹𪪋›。

「‹⿰申戈›」,楚簡常用爲表示「陣法」的「陳/陣」,此處可讀爲表「陳述」的「陳」。

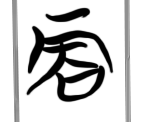

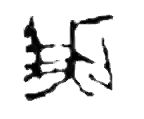

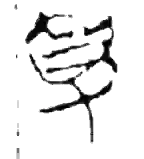

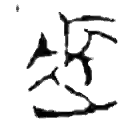

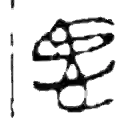

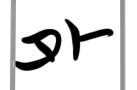

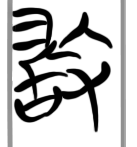

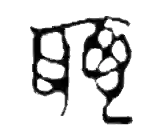

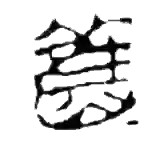

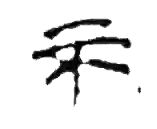

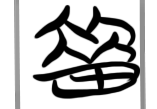

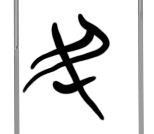

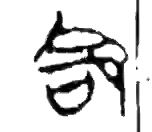

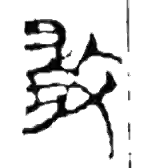

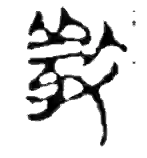

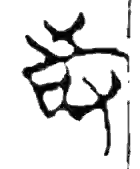

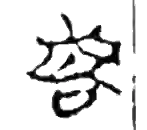

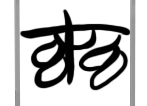

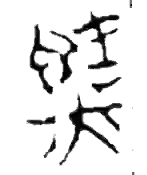

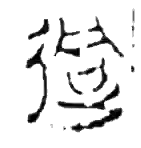

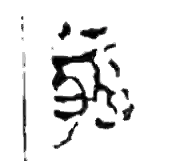

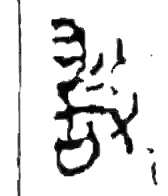

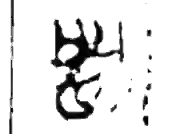

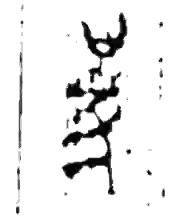

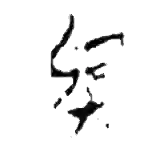

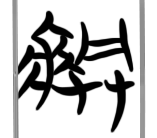

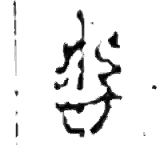

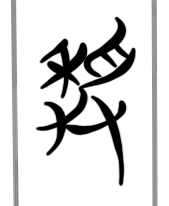

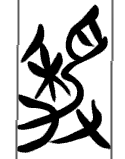

第三字「 」圖版模糊不清,曹錦炎原文只將左邊「糸」釋出。

」圖版模糊不清,曹錦炎原文只將左邊「糸」釋出。

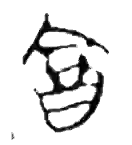

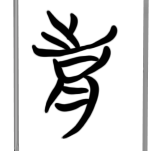

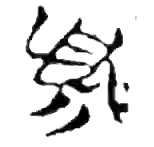

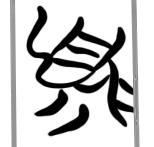

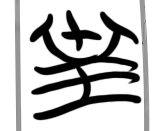

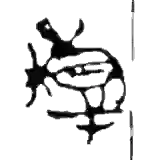

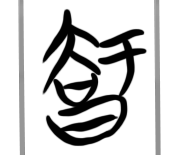

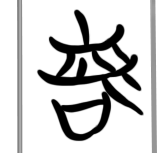

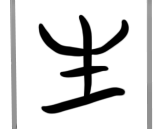

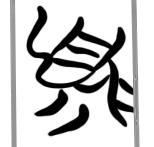

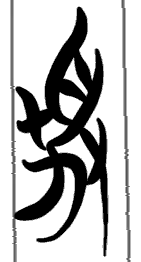

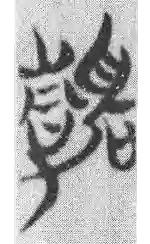

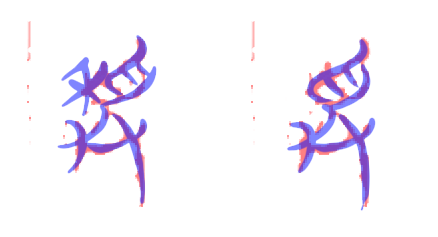

程浩認爲此字爲「純」,其字形見下方的中圖。

胡寧、丁宇認爲此字似爲「‹𫪔›(辜)」,從「死」「古」聲,其字形見下方的右圖。

按,若此字爲「‹𫪔›」,其「歺」的曲筆未免太扭曲,「古」的結體亦覺奇怪,與本篇的書寫風格不協。當從程浩説識爲「純」是。

「‹𰇶›」字見上博簡《容成氏》「從而桎梏之」等,郭店簡、上博簡《緇衣》中「梏」字亦作「‹𠮽›」。

曹錦炎讀「‹𰇶›」爲「較」,引郭店簡《成之聞之》「言語‹𰇶›(較)之」,訓爲「較量,比本領;競爭」。

郭店簡此字劉釗釋作「梏」、讀爲「較」,李零讀爲「嘷」,裘錫奎釋作「𠱥」,薛元澤釋作「商」。

趙平安考證,甲骨文中讀作「鞠/鞫」的「‹⿰𰇶勹›」字之左即與此形關係緊密,因此不宜隸定爲「口」旁的字,裘、薛二説併非。

今宜從趙平安説,將「‹𰇶›」視作「梏」初文,音在「*KUK」聲域中。「‹𠮽›」字即爲「雙手戴梏」的象形重構字(劉釗説)。

胡寧、丁宇以「‹𫪔›‹𰇶›」爲「辜較」,訓「梗概」,今從非。

程浩讀「純‹𰇶›」爲「諄/淳 誥/告」,意爲「善美之言」。

董珊同意讀爲「諄告」,「諄」訓爲「教誨不倦的樣子」;亦可讀「純」如字,訓爲「專壹」。

本句通假整理:

| 原字 | 聲域 | 讀作1 | 讀作2 | 讀作3 |

|---|---|---|---|---|

| ‹⿰申戈› | 申 *LIŊ | 陳 *lriŋ | ||

| 純 | 屯 *TUN | 純 *dun | 諄 *tul | 淳 *dul |

| ‹𰇶› (梏) | ‹𰇶›告 *KUK | 梏 *kûk | 誥告 *kûh | 較 *krâuk |

「智」可讀如字或讀爲「知」,下詳。

曹錦炎讀「智」爲「知」,程浩、蔡偉、胡寧、丁宇、孟蓬生從此讀。

曹錦炎訓此句意爲「不知道順逆」,認爲這是「針對血氣不通不能食,卻敢去陳言較量的人所作的批評話語」。

胡寧、丁宇認爲「不知其若哉」意爲「不知道怎麼樣」。

程浩認爲「敢陳純誥,不知其若茲」是作者「以自謙的姿態爲本篇作的結尾」。

董珊讀「智」如字,李桂森從此讀。

董珊認爲此句是詩作者自謙的客套話。

李桂森認爲此句意爲「其不智慧若此」。

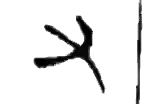

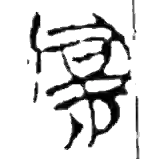

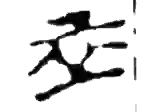

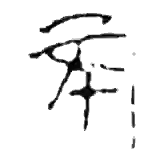

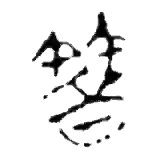

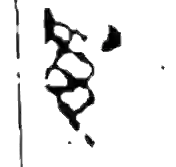

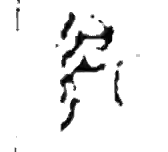

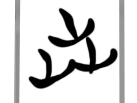

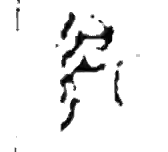

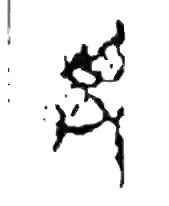

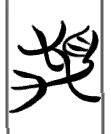

今釋作「若」的字,圖版較爲模糊「 」。孟蓬生認爲此字或可釋作「‹𢙽›/‹𠲯›(悔)」,「不知其悔」意爲「不會後悔」,認爲這是作者的一句誓言,體現了忠君的思想。

」。孟蓬生認爲此字或可釋作「‹𢙽›/‹𠲯›(悔)」,「不知其悔」意爲「不會後悔」,認爲這是作者的一句誓言,體現了忠君的思想。

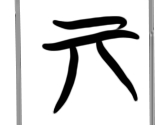

下方左二爲「若」字,右半爲「‹𠲯›」「‹𢙽›」二字。

今看來此説未免有些屈曲求遠,宜逕釋作「若」爲當。

簡文第一、三部分蠡測

……無‹𱒑›,敢‹𦖞›下事,‹𫹵›‹𣌭›之‹𰙬›反,‹𫊟›㠯厇文人之‹𣶒›思。

南又嘉卉,生於‹𰖲›之宫矣。……

上面這兩行分別是簡文的第一、三部分。

第一部分現存的文字過少,句讀語義皆不甚明朗,但可以定爲散文。

第三部分「南有嘉草,生於儉之宮矣」,前一節很像《詩》,後一節則跟出土文獻的楚辭類文體相似。

這兩部分的性質,乃至全簡的結構與性質,目前主要有三種說法:

摘抄説:認爲三個部分爲互相獨立的三個文段摘抄,每段之間用墨丁間隔。由曹錦炎提出。

詩序説:認爲第三部分爲第二部分的「詩序」,推測第一部分爲上文殘缺部分中另一首詩的詩序。由程浩提出。

書信説:認爲全簡爲一份書信,第一部分是緒言,第二部分是詩篇,第三部分暫不明朗。由董珊提出。

筆者比較支持「書信説」。現在此前提下將第一部分讀如下:

……無病。敢問下吏,願答之來返。吾以[託/度]文人之淵思。

今試譯作:

……希望您身體無恙。我恭敬地問候替您傳話的下吏,希望他能幫我答覆您之前的來信。我就憑着這封回信斗膽[寄託/揣測]文德之人的深思罷!

「詩言志」,用第二部分的詩《草茅之間》來寄託/揣測「文人之淵思」,似乎有道理。

簡文「‹𫹵›」「‹𣌭›」是楚簡用來寫「願」「答」的習用字。本節其他的通假整理如下,諸學者的釋讀觀點之上文未提及者均整合在表中:

| 原字 | 聲域 | 讀作1 | 讀作2 |

|---|---|---|---|

| ‹𱒑› | 丙 *PRAŊ | 丙 *praŋʔ | 病 *braŋh |

| ‹𦖞› | 昏 *MƏN | 聞 *mən | 問 *mənh |

| 事 | 史 *TSƏ | 事 *dzrəh | 吏 *[r]əh |

| 反 | 反 *PAN | 返 *panʔ | 編 *pen |

| ‹𫊟› | 虍 *KLA | 乎 *(ɣ)â | 吾 *ŋâ |

| 厇 | 乇 *TAK | 託 *tʰâk | 度 *dâk |

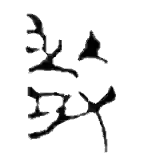

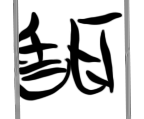

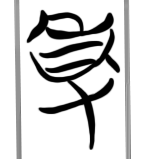

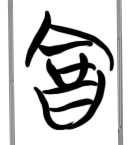

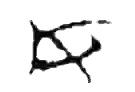

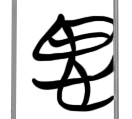

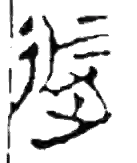

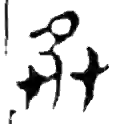

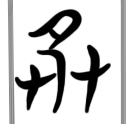

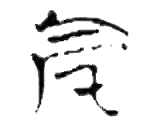

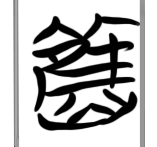

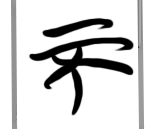

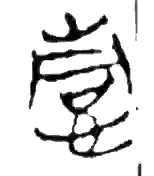

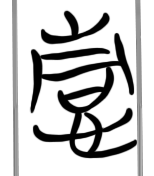

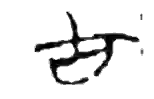

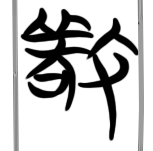

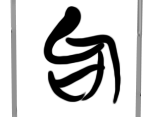

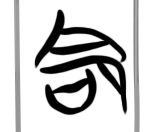

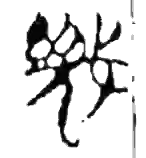

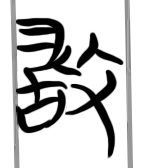

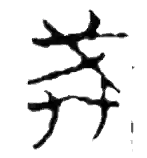

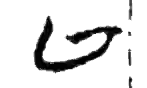

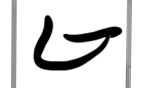

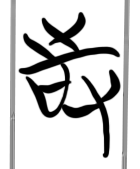

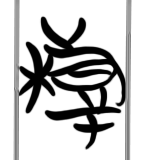

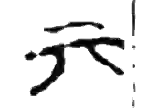

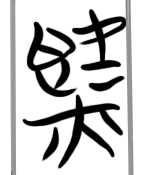

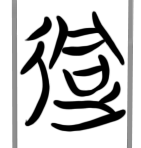

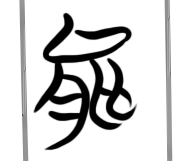

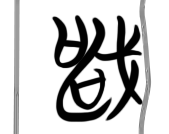

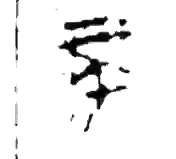

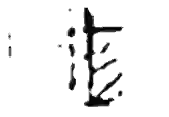

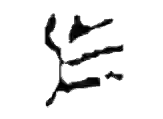

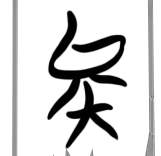

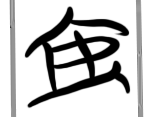

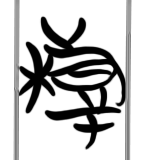

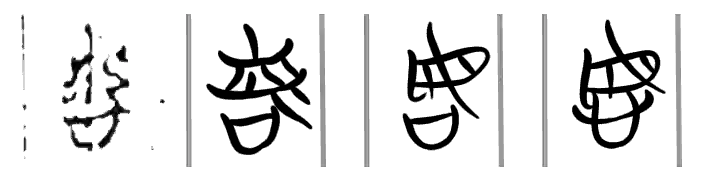

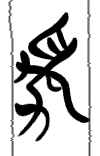

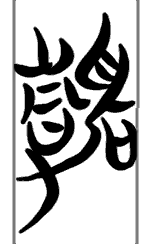

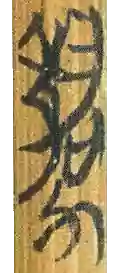

第三部分第三字「 」由於圖版模糊,曾誤釋爲「爭」,讀爲「荊/靜」,董珊摹作「

」由於圖版模糊,曾誤釋爲「爭」,讀爲「荊/靜」,董珊摹作「 」形(此爲筆者重製摹本)。孟蓬生懷疑應改釋爲「嘉」,筆者摹作「

」形(此爲筆者重製摹本)。孟蓬生懷疑應改釋爲「嘉」,筆者摹作「 」。今討論如下:

」。今討論如下:

楚簡之「爭」字目前所見有如下典型字形(郭店簡所示字爲「靜」):

| 出典 | 圖版 | 摹本 |

|---|---|---|

| 清華簡 《繫年》 |  |  |

| 清華簡 《成人》 |  |  |

| 上博簡 《申公臣靈王》 |  |  |

| 郭店簡 《老子甲》 |  |  |

觀其構成,主要爲從「爪」從「力」從二「又」,或有些許訛變、筆畫合併。上圖郭店簡「靜」中的「爭」部件則省左上之「又」、添一無義「口」符。

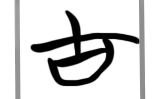

楚簡之「嘉」字目前所見有如下典型字形:

| 出典 | 圖版 | 摹本 |

|---|---|---|

| 包山簡 文書 |  |  |

| 清華簡 《成人》 |  |  |

| 清華簡 《耆夜》 |  |  |

| 上博簡 《用曰》 |  |  |

觀其構成,主要爲從「爪」從「力」從「禾」,以及一個「又」或「口」符。

孟蓬生認爲「嘉」和「爭」在楚文字中存在同形的情況。

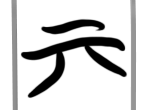

筆者認爲,「爭」字更多地具有「包含『又』部件」的特徵,「嘉」字更多地具有「左上角爲『禾』部件」的特徵。

將兩種釋文的摹本重疊到原圖版上,如圖所示,左爲「嘉」,右爲「爭」:

「嘉」形更好地契合了圖版左上角的輪廓。而如果作「爭」形,則「爪」左半之筆畫驟然變粗,且頂部多出一坨;「力」之起筆大幅凹曲,相對罕見。這對其釋爲「爭」是不利的。

且參考傳世文獻有:《周禮・秋官・庶氏》「嘉草攻之」,《詩・小雅・四月》「山有嘉卉<草?>」。「嘉草」辭例並不缺乏,所以此字應當隸作「嘉」而非「爭」。

「‹𰖲›(僉 *KRAM)」字或可讀爲「儉 *ɡramʔ」。

第三部分,或猜測其與第二部分有所聯繫。試看「草茅之間(民間)」與「儉之宮(儉樸的宮室)」義有所近;且「嘉草生於儉宮」同第二部分的大意「身處民間、[身負國役/不敢乘車]、言路不通」境況相似。或許是作者抄寫的主題相近的詩篇,抑或是對第二部分詩意的解釋。

淺譯如下:

南方有種美好的草,長在簡陋的宮室裏。……

原文通讀

原文讀法過多者,這裏只取一種。

擬音採用 msoeg 體系,非三等記作尖帽子。

緒言

| 文句 | 擬音 |

|---|---|

| ……無病 | ma braŋh |

| 敢問下吏 | kâmʔ mənh ɡrâʔ rəh |

| 願答之來返 | ŋonh tə̂p tə rə̂ panʔ |

| 吾以[託/度]文人之淵思 | ŋâ ləʔ [tʰ/d]âk mən niŋ tə ʔwîn sə |

草茅之間

| 文句 | 擬音 |

|---|---|

| 草茅之間 役敢承行 | tsʰûʔ mrû tə krên wek kâmʔ dəŋ ɡrâŋ |

| 喉舌杜塞 焉能聰明 | ɡô mlat dâʔ sə̂k ʔan nə̂ tsʰôŋ mraŋ |

| 陽部 *-AŊ | |

| 久立不倦 措足焉定 | kwəʔ rəp pə ɡronh tsʰâh tsok ʔan dêŋh |

| 多貌寡情 民故弗敬 | tâi mrâuh kwrâʔ dzeŋ min kâh pət kreŋh |

| 耕部 *-EŊ | |

| 皇后有命 豈敢荒怠 | wâŋ-ɡôʔ wəʔ mreŋh kʰəiʔ kâmʔ m̥âŋ lə̂ʔ |

| 敬戒以持 榦常其若兹 | kreŋh krə̂h ləʔ drə kâlh daŋ ɡə nak tsə |

| 之部 *-Ə | |

| 血氣不通 孰能食之 | w̥ît kʰəθ pə l̥ôŋ duk nə̂ mlək tə |

| 敢陳純誥 不智其若兹 | kâmʔ lriŋ dun kûh pə treh ɡə nak tsə |

| 之部 *-Ə |

南有嘉草

| 文句 | 擬音 |

|---|---|

| 南有嘉草 | nə̂m wəʔ krâi tsʰuʔ |

| 生於儉之宮矣 | sreŋ ʔa ɡramʔ tə kuŋ əʔ |

圖版、摹本

此處的圖版將曹錦炎原論文中被裁剪的簡㈡圖片重新綴合成整簡的制式。

契口位置形狀和簡㈠、簡㈢的殘斷處參考董珊摹本進行繪製。

展開查看…

|

|

參考文獻

[1] 曹錦炎.上博竹書《卉茅之外》注釋[J].简帛,2019(01):1-11+273.

[2] 孟蓬生.上博简《艸茅之外(閒)》初读[J].民俗典籍文字研究,2020(01):196-206+300-301.

[3] 程浩.上博竹书逸诗《卉茅之外》考论[J].古文字研究,2020(00):520-522.

[4] 李桂森,劉洪濤.上博竹書《卉茅之外》補釋[J].简帛研究,2021(01):13-20.

[5] 李松儒.新公布上博竹简《卉茅之外》字迹研究[J].出土文献,2021(02):69-73+156.

[6] 蔡偉.讀簡叢札[J].出土文献与古文字研究,2021(00):159-218.

[7] 董珊.上博簡《艸茅之外》的再理解[OL].先秦秦漢史微信公衆號,2019-7-28.

[8] 何義軍.上博簡《艸茅之外》試解一則[OL].西南大學漢語言文獻研究所網站,2019-9-7.

[9] 胡寧,丁宇.上博簡《卉茅之外》試解[OL].復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站,2019-8-7.

[10] 李發.上博佚詩《艸茅之外》讀後[OL].語言與文獻微信公衆號,2019-8-2.

[11] 孟蓬生.《三德》零诂(二则)[OL].簡帛網.2006-2-28.

[12] 劉洪濤.釋“韓”[J].古文字研究,2016(00):140-143.

[13] 趙平安.釋「‹⿰𰇶勹›」及相關諸字[OL].古文字微刊微信公衆號,2018-11-6.

[14] 薛元澤.郭店楚簡《成之聞之》「從允歝背」相關句解[OL].山東大學文史哲研究院簡帛研究網站,2010-2-17.

[15] 彭浩,劉祖信,王傳富.郭店楚墓竹簡[M].文物出版社,1998-5

[16] 劉釗.郭店楚簡校釋[M].福建人民出版社,2003.

[17] 李零.郭店楚簡校讀記[M].中國人民大學出版社,2007.

[18] 陈民镇.简牍《诗》类文献的发现与研究[J].古代文学前沿与评论,2021(02):33-71.

[19] 布之道(網名).廣韻形聲考[OL].古音小鏡,2022.

上博簡逸詩《草茅之間》研讀